Tu parles d’une prime !

Du haut des plurimillénaires minoens, j’ai considéré avec un certain mépris le site grecque et romain d’Aptéra. Il est en fait tout à fait considérable.

Aptera histoire

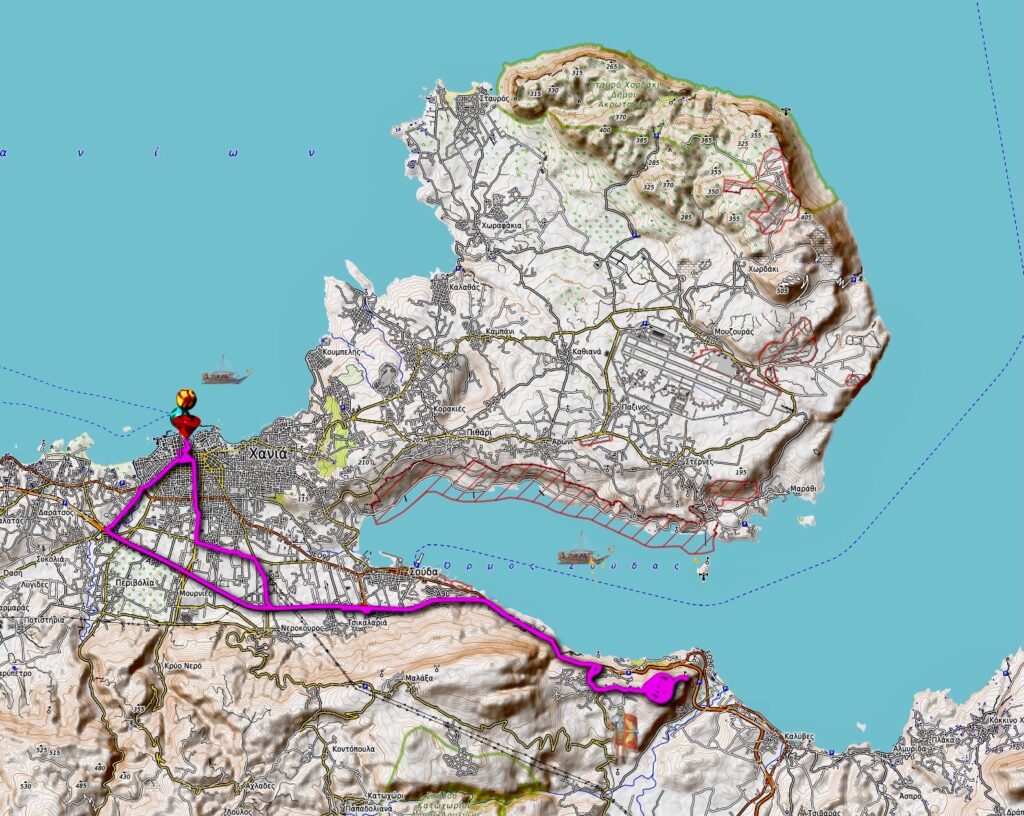

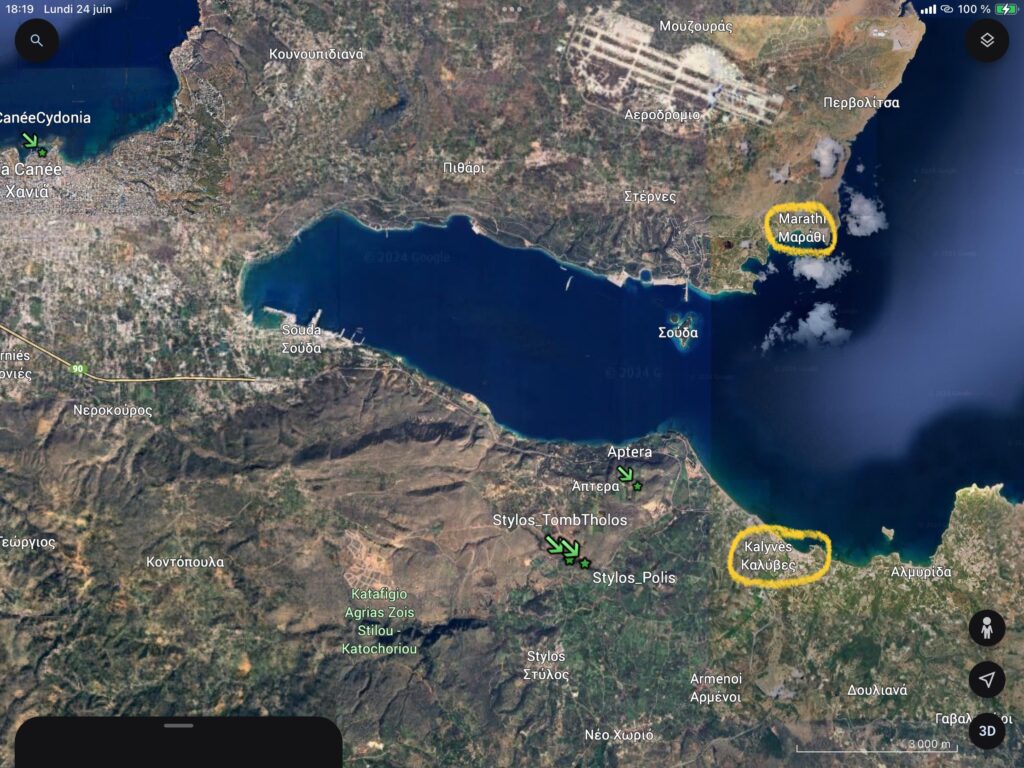

L’un des sites archéologiques les plus intéressants de l’ouest de la Crète, Aptera était habité depuis l’époque minoenne (la première référence de la ville d’Aptera sous le nom de A-pa-ta-wa est tracée dans les tablettes linéaires B provenant de Knossos au XIVe-13e siècle av. J.-C.) mais elle n’est devenue une ville importante que vers le VIIIe siècle av. J.-C. Son emplacement au-dessus de la baie de Souda était également stratégiquement important : près de ses deux ports maritimes Minoa (aujourd’hui Marathi) et Kasteli (près de Kalyves) Aptera pouvait contrôler la circulation des navires et il est devenu un poste de traite très important en Crète et l’une des plus grandes villes de l’île.

Aptera a été détruit lors du grand tremblement de terre de 365 après J.-C. et n’a été que peu habité par la suite, mais un monastère dédié à St. Jean le théologien est resté au milieu des ruines.

Aptera visite

Sur le site, vous pouvez visiter d’impressionnantes citernes romaines, des ruines de bains romains, un théâtre nouvellement fouillé et le monastère d’Agios Ioannis.

La zone fermée n’est qu’une petite partie du très grand site qui englobe toute la colline. Entouré de murs de fortification massifs (avec une circonférence totale de 3,5 km), la majeure partie de la zone n’est toujours pas fouillée, mais beaucoup de travail a été fait sur la porte ouest (le premier endroit que vous voyez lorsque vous conduisez vers Aptera).

Au nord de la colline, un grand fort ottoman surplombe toute la baie de Souda.

Vues générales

Le sanctuaire grecque bipartite

À l’époque classique (fin du 5e siècle ou début du IVe siècle av. J.-C.), un sanctuaire de deux pièces lié aux dieux gardiens d’Aptera, Artemis et Apollon, a été érigé sur un lieu de culte antérieur (VIIIe siècle av. J.-C.). Le petit bâtiment est construit en blocs de calcaire taillés, portant des mortaises pour des pinces à double queue d’aronde. À l’est, il est marqué par un mur d’enceinte et un petit autel ordinaire.

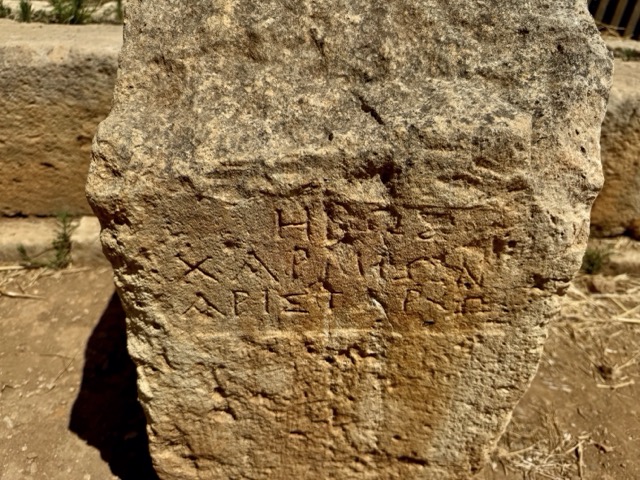

Un stylobate (chaussée plate pour la colonnade) d’un grand bâtiment public stoïque survit dans la même zone, à côté de la rue pavée de pierre menant au théâtre de la ville. La recherche ici n’est pas encore terminée, mais les rapports d’anciens voyageurs attestent que cette région abritait le soi-disant « mur d’inscriptions », qui a été détruit au cours de la dernière décennie du XIXe siècle. Les décrets Proxeny de la Boule (conseil municipal) et de l’Ekklesia de Demos (assemblée des citoyens) d’Aptera ont été incorporés dans ce mur.

L’existence de ces bâtiments marque l’urbain comme un centre politique de l’ancienne Aptera, c’est-à-dire l’ancienne agora. Son tableau d’ensemble, cependant, a été déformé par son utilisation diachronique jusqu’à la fin de l’Antiquité (7e siècle après J.-C.) et la construction du complexe de bâtiments de deux étages jusqu’au NE (2e moitié du XVIe – début du XVIIe siècle av. J.-C.) et ses annexes ultérieures.

Les citernes

Les plus imposants monuments de la cité sont ses citernes d’eau potable. Datées de la période romaine, il n’est pas exclu que les plus anciennes soient de la période hellénistique.

La citerne en L

La plus imposante des citernes, appelée gamma (Γ) en raison de sa forme, mesure 55,80 m de longueur et 25 m de largeur et a une capacité de 3 050 mètres cubes d’eau. Le toit, disparu aujourd’hui, était vouté à l’origine. Les murs sont renforcés à l’intérieur par un mur de briques et de plâtre, l’étanchéité du complexe étant assurée par un épais enduit de plâtre étanche. À cause de la longueur du bâtiment, un mur de soutènement a été ajouté afin d’aider les parois à porter le toit et à supporter la pression de l’eau. C’est à cet endroit que fut placé un escalier permettant de descendre dans la citerne et d’assurer son entretien30. Le conduit d’évacuation d’eau n’est pas placé à hauteur du sol. Il est légèrement plus élevé, afin que les impuretés présentes dans l’eau n’atteignent pas le conduit d’eau potable et se déposent au fond de la cuve.

Les grandes citernes voutées

La seconde citerne comporte trois compartiments et autant de voûtes. Une partie de ce complexe est creusée à

même la roche, le reste étant un travail de maçonnerie similaire à la première citerne, recouvert d’un enduit très

dur qui a persisté sur une grande partie des murs31. Sa capacité est évaluée à 2 900 mètres cubes. Après

l’abandon de la ville, lorsque le site ne fut plus habité que par les moines du monastère, cette citerne fut

détournée de son utilité première et servit probablement de grenier à grains. Lors de cette transformation,

l’escalier menant du toit au sol et permettant l’entretien de la cuve fut détruit. À la place, un accès à la citerne fut creusé au niveau du sol.

L’alimentation de ces citernes se faisait par des ouvertures dans le toit de chacune d’elles. Mais l’eau était également collectée par de nombreuses autres citernes situées en divers endroits de la ville qui alimentaient ensuite les deux principales par un système d’aqueducs. Pashley et Perrot décrivent des tuyaux en terre cuite enterrés près de l’entrée des citernes, ainsi qu’un petit aqueduc de 80 centimètres de large et autant de haut32, 31.

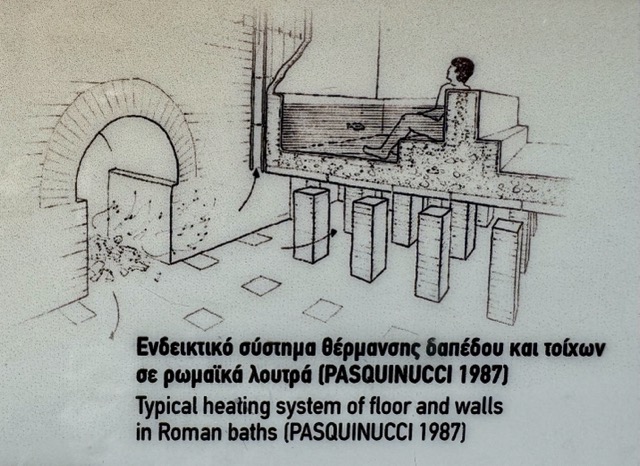

Ces deux citernes servaient principalement à l’alimentation de complexes de bains situés au nord de ces deux citernes. Contrairement aux usages à l’époque, aucune mosaïque n’a été retrouvée dans ces bains, construits dans les toutes premières années du Ier siècle6.

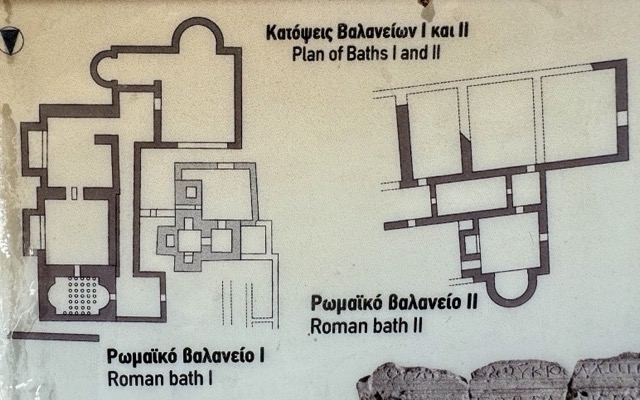

Les thermes

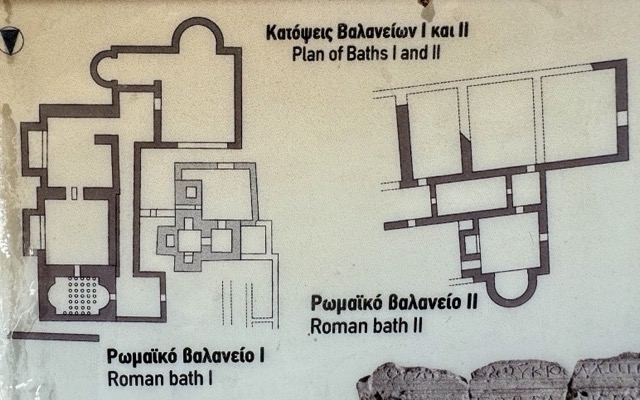

Les thermes 1

Les thermes 2

Ils sont fonctionnellement lié à la citerne L. Huit pièces sont visibles dans le plan. Une pièce absidiale de maçonnerie impressionnante a un sol en galets et comprend deux baignoires, dont l’une conserve intacte ses panneaux en marbre.

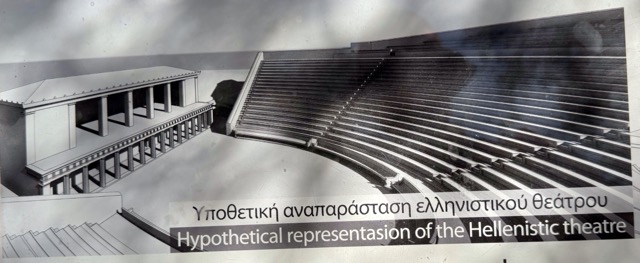

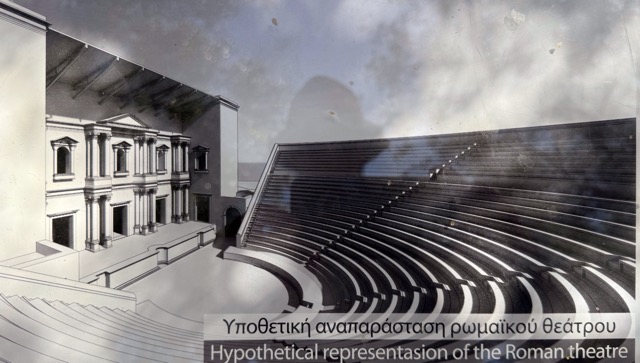

Le théâtre grec

Une cavité située au sud-est du site abrite le théâtre de la cité. Le mauvais état actuel du théâtre fut causé au XIXe siècle par l’utilisation du site comme carrière. Le théâtre fut alors une source de choix pour les constructions des alentours. Les voyageurs du XIXe siècle décrivent en effet un théâtre en meilleur état. La largeur maximum de l’ensemble est de 55 mètres et de 18 mètres pour l’orchestra. La partie fouillée indique que les gradins étaient faits de sièges taillés dans la pierre6.

Le mur d’enceinte et l’habitat dispersé

La muraille entourant Aptera, longue de 3 480 mètres, entoure toute la zone plane de la colline sur laquelle la cité fut construite. Ce mur fut élevé dans la seconde moitié du IVe siècle6, mais on note une différence de finition en divers endroits de la muraille : ainsi une attention plus grande a été portée aux parties ouest et sud- ouest, selon le système pseudo-isodome qui est un genre de maçonnerie adopté par les architectes grecs, dans lequel toutes les pierres étaient taillées et équarries à la même hauteur, de telle sorte que, quand on les plaçait, les assises étaient toutes régulières et égales. De simples pierres ont été parfois utilisées dans les parties sud et est, là où la construction du mur n’a pas été la plus soignée. Sur les murs est et nord, le mur est composé de pierres octogonales, et ressemble à un mur cyclopéen, ce qui explique pourquoi on a longtemps cru que ces murailles, d’une hauteur de près de 4 mètres et d’une épaisseur de 2 mètres environ, étaient beaucoup plus anciennes.

La protection assurée par ces murailles était renforcée par des tours de fortification, surtout sur le mur ouest, le plus facile d’accès et donc le plus dur à défendre. L’une d’entre elles a été identifiée sur le mur ouest : elle est de plan rectangulaire, et un effort particulier a été porté à la taille de ces pierres et à la qualité de ses joints afin d’assurer la meilleure résistance possible. Toujours sur le mur ouest, la porte principale de la ville a été identifiée. Une autre porte, appelée sideroporti (« porte de fer ») a été identifiée sur la partie nord des murailles et devait mener vers le port de Kissamos. Une troisième porte, au sud-est, devait mener vers la vallée.

Le monastère d’Agios Ioannis – St Jean le Théologien

Fondé vers 1182 et dédié à Saint Jean le Théologien, ce monastère se dresse au centre de l’ancienne cité. Propriété du monastère Saint-Jean-le- Théologien de Patmos, il garde un statut de métochion jusqu’en 1964, date à laquelle il cesse d’être occupé. Georges Perrot utilise même le terme de métairie pour décrire le monastère. Richard Pococke nous indique que, lors de son passage, il a pu voir un monastère en ruines au milieu de l’ancienne cité, qui pourrait donc être celui-ci. Pourtant Pashley se rend au monastère au siècle suivant. Il nous apprend, lors de son passage en 1833, que les moines possèdent les champs d’oliviers entourant l’édifice, mais que ceux-ci étaient abandonnés depuis le début des combats liés à la guerre d’indépendance grecque en 1822. Pour Spratt, les moines sont aidés dans leur tâche par des paysans des environs. Il rapporte également les difficultés des religieux à faire face aux vols commis par les habitants de l’Apokóronas ou de Sfakiá qui dérobent bétail et blé.

Les moines fournissent à Pashley des pièces de monnaie retrouvées dans la terre autour du monastère, qui lui permettent de faire la relation entre les ruines et la cité d’Aptera. Les voyageurs mentionnent la présence de mosaïques à l’emplacement de l’actuelle chapelle du monastère. Elles seraient la preuve de l’existence d’une basilique chrétienne plus ancienne. Le monastère, désormais abandonné par les moines, abrite les équipes d’archéologues qui travaillent sur le site. Une des salles accueille également une exposition sur l’histoire, l’architecture et les fouilles entreprises sur le site.

La citadelle Ottomane

À l’extrémité nord-est de l’espace décrit par les murailles, s’élève une forteresse, construite une première fois par les Vénitiens au XVIe siècle, avant d’être détruite par des pirates en 1583. Les ruines sont encore visibles lors du passage de Spratt dans les années 1850, qui, bien qu’il reconnaisse les restes d’une ancienne forteresse, pense qu’elles sont d’époque romaine ou médiévale. La forteresse est restaurée par les Ottomans en 1866-1867, lors de la révolte crétoise de 1866-1869 et porte le nom de Koules (du turc, la Tour/le Fort, nom de plusieurs forteresses crétoises). Sa construction se fit en partie grâce aux matériaux récupérés dans les ruines de la cité antique. Lors de son passage en Crète au XVIIIe siècle, Richard Pococke décrit les ruines d’une tour semi-circulaire qui défendait probablement le passage. Le bâtiment est de forme plutôt rectangulaire : de 35 mètres de long sur 25 mètres de large flanqué de deux tours sur sa façade méridionale. La façade nord décrit un arc de cercle. La forteresse domine toute la baie de Souda et la vallée de l’Apokóronas en direction de Kalyvès et de Vámos. Elle domine également la forteresse d’Itzedin, construite par les Ottomans en 1872, juste en contrebas du premier fort. Le fort fait désormais partie d’un programme de reconstruction mené par le ministère de la Culture grec.

La panne du scoot

À bientôt,

Michel

Tout est bien qui finit bien mais le site en valait la peine. Bon repos et bonne lessive.